厚労省から送られてきた医療機関向けリーフ

医療機関窓口での「オンライン資格確認」が2021年3月から導入されます。厚労省は9月から始まる利用申請に先立ちポータルサイトを開設し、全医療機関に対し「オンライン資格確認導入に向けたご案内」と記載されたリーフレットを送付しています。リーフレットには、あたかも今月中にポータルサイトのアカウント登録などの導入に向けた準備を始めないといけないかのように書かれていますが、申請期間は3年後までとされており、急ぐ必要はありません。今回は、このリーフレットの内容を検証・解説したいと思います。

”オンライン資格確認” あくまでも「任意」

マイナンバーカードを用いた危険性も伴う

厚労省は「医療情報化支援基金」を創設し、19年度予算で300億円、20年度予算案では768億円を計上して全保険医療機関・薬局でのシステム導入を2023年3月末までに目指す方針を立てていますが、現行法では義務化されていません。

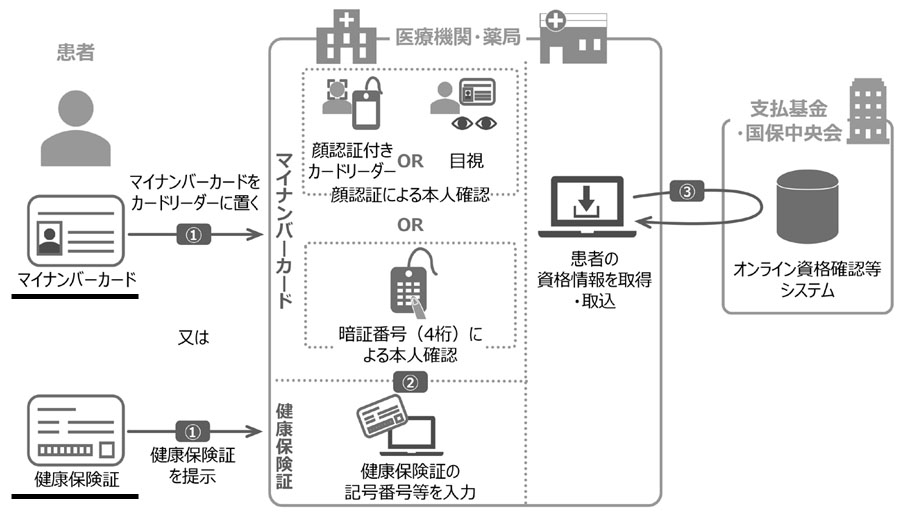

「オンライン資格確認」とは、保険者が所有している被保険者番号を「個人単位化」し、資格情報として審査支払機関に提供、一元管理できるようにして、医療機関や薬局でオンライン上で資格の確認をする仕組みです(図1)。

オンライン資格確認の方法として、健康保険証を用いた場合とマイナンバーカードを用いた場合の二通りの方法が示されています。

このリーフレットでは、オンライン資格確認に必要なシステム整備に係る補助金の申請や、マイナンバーカードを利用する際に必要なカードリーダーの無償提供の申請方法を知るためのポータルサイトへの登録が呼びかけられていますが急ぐ必要はありません。ただ、「顔認証付きカードリーダー」の無償提供のみの申請、またはシステム整備に係る補助金のみの申請も可能という回答は医療情報化支援基金から得ています。

資格確認はもともと保険者の義務

お手元に届いているリーフレットには、あたかも来年3月から医療機関・薬局でのオンライン資格確認の導入が〝義務付け〟されているかのような通知ですが、厚労省の「導入の手引き」でも示されているように「オンライン資格確認は義務ではない」として導入するかどうかは、あくまでも医療機関の任意です。

医療機関で「健康保険証の資格の確認を確実に行う」ことは保険制度の基本であり、従来通り窓口で健康保険証の確認を行っていれば、保険者からの資格喪失による返戻の落ち度はなく保険請求は認められます。わざわざ「オンライン資格確認のシステム」を導入する必要もないのです。

本来、被保険者の資格確認の責任の所在は医療機関でなく保険者にあります。オンライン資格確認の導入のメリットとして資格確認による返戻レセプトの削減が打ち出されていますが、無資格による返戻件数は厚労省の研究報告書でもわずか0.27%で、保険者の責任を医療現場に押し付けているだけに過ぎません。

また万一、医療機関の窓口で無資格者であることが判明した場合、患者対応でトラブルが発生することも予想されます。

窓口でマイナンバー漏洩・カード紛失リスク可能性大

マイナンバーカードを用いて資格確認をする場合、患者自身がカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、カードリーダーに自分の顔を認証させることで確認するとされています。

厚労省は「マイナンバーカードは患者から預かることはないので紛失のトラブルにはならない」と打ち出していますが、高齢患者は機械の使い方が分からず、窓口のスタッフに代わりにお願いすることは容易に考えられます。

また、マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前にマイナポータル(行政手続き等ができる個人専用サイト)の手続きをする必要があります。手続きをせずに来院された場合は、カードリーダーによる認証、または4桁の暗証番号による認証を行うことで「初回登録」ができるとしていますが、特別定額給付金10万円給付のオンライン申請で大きな混乱が起きたように、暗証番号を忘れた場合、保険証として利用できず、患者とのトラブルの原因になりかねません。

医療機関で他人のマイナンバーを見る、間違って持ち帰る、煩雑な手続き等、様々なリスクが想定されますが、それに対する施策は示されていません。

多数の医療機関マイナンバー否定的意見

マイナンバーカードの紛失リスクについて、医療機関では健康保険証にマイナンバーカードを用いることに否定的な意見が多数占めています。保険医協会が去年4月に行った「マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認の導入についての調査」でも、同様の意見が多く寄せられました。

医療機関をマイナンバーの普及手段として利用するのか

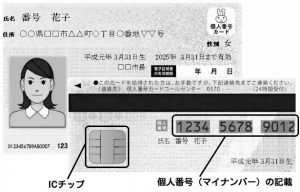

オンライン資格確認は健康保険証だけを用いても可能なので、「マイナンバーカードをあえて用いる必要はないから大丈夫」とする意見もあるかもしれません。しかし、患者向けリーフレットではマイナンバーカードが健康保険証になることが前面に押し出されています(図3)。

患者がマイナンバーカードを持参したとしても「顔認証付きカードリーダー」が無ければ保険証の利用ができないので、厚労省は医療機関でのシステム導入を是が非でも早急に進めるために、機器を無償提供し、多くの医療機関で導入してもらうことで、より多くの国民にマイナンバーカードの普及を進めやすくする狙いがあると考えられます。

申請せざるを得ない状況つくられている

実際に国は、マイナンバー通知カードを5月25日に廃止し、今後新規発行と再交付、住所変更等が必要な場合は必然的にマイナンバーカードを作らざるを得ない状況を構築しています。今後、マイナンバーカードを作る国民が増えることが予想されます。

マイナンバーカードを保険証に紐づけての運用は、個人情報漏洩や紛失・盗難リスクの対応策の議論が不十分なまま進めていくものではありません。

ましてやマイナンバーカードの利用に否定的な意見が多い医療機関に対しては、マイナンバーを前面には出さずシステムの導入を訴える一方、患者には医療機関でのマイナンバーカードの健康保険証利用をあたかも既成事実化し、登録を促しています。医療機関を普及の手段として利用するような厚労省のやり方に疑問を感じざるを得ません。

図4)オンライン資格確認の導入スケジュール

オンライン資格確認の導入は「マイナンバーカード」と健康保険証を紐づけてカードの普及をはかるため医療機関をその手段に選んだといわざるを得ない内容で、拙速なスケジュールのなか、医療機関へのきちんとした説明もないまま進められようとしています。

医療現場の声 2019年4月19日~25日に行った調査より

- 個人情報を守ると言いながら、個人の全ての情報が一本化され把握され不安。

- 保険証にQRコードをつけて読み取れるようになればレセコンへの入力作業が早くて正確だが。

- 今までの通りでよいと思う。何のためにマイナンバーを持ち込むのですか。

- 何でもオンラインにすればいいものでもないと思います。今のままで十分。

- 監視社会を心配する。

- マイナンバーと保険証は別にするべき。業者の利益になるだけ。

- 制度を導入するのであれば職員への周知が必要となり、その周知を医師にさせるのは無理があると思います。

- 診察カードの渡し忘れと同様マイナンバーカード返却忘れをおこしそう。

- 厚生局の意向に合わないモノは報酬を与えないという意図を感じます。(本来なら患者さん主体の皆保険にもかかわらず)医療機関をコントロールするためのものになり下がっている。のではないかなと…。